Мемориал Паскевича: «Поэтов русских окруженье...»

Русские поэты на войне и знакомство с Паскевичем

Жизнь Ивана Паскевича оказалось тесно переплетенной с судьбами замечательных русских поэтов Жуковского, Бестужева-Марлинского, Полежаева и конечно, Пушкина и Грибоедова.

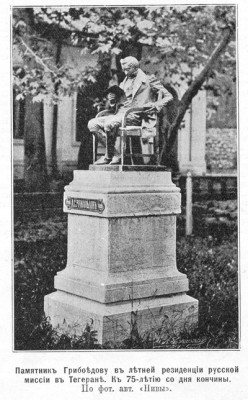

Грибоедов на Кавказе

Александр Грибоедов

Александр Грибоедов

Как уже указывалось, Паскевич, женатый на двоюродной сестре Грибоедова — Елизавете Александровне, был хорошо знаком с поэтом и отчасти сыграл в его судьбе роковую роль.

На Кавказ Грибоедов попал благодаря дуэли графа Завадовского и кавалергарда Шереметева из-за балерины Истоминой, в результате которой последний был убит, а участники наказаны. Завадовского выслали заграницу, а секунданта-забияку Якубовича, хотевшего стреляться с секундантом Грибоедовым, отправили на Кавказ. Поэт отделался устным выговором, но вскоре поверенный России в делах Персии Мазарович, предложил Александру Сергеевичу ехать с ним в качестве секретаря посольства, и тот решительно согласился.

По прибытии в Тифлис Грибоедов еще на ступенях гостиницы, был вызван на дуэль Якубовичем. Они стрелялись, и Якубович прострелил ему ладонь левой руки, и это увечье через одиннадцать лет помогло узнать труп Грибоедова в груде прочих, изрубленных тегеранской чернью.

По возвращению в Россию Александра Сергеевича нашла слава автора «Горя от ума», которое, увы, не никак не хотели делать цензурной, не взирая на ходатайства влиятельных лиц, в том числе и Паскевича. Первая же постановка пьесы случилась именно в армии Паскевича, в 1829 году в Эривани, где дивизионный генерал Красовский устроил весьма порядочный офицерский театр в бывшем дворце персидских сердарей, но вскоре по приказу из Петербурга Паскевич вынужденно запретил эти спектакли.

После истории с арестом и следствием, Грибоедов попадает на службу к Паскевичу, которого он открыто недолюбливал, особенно в период их конфликта с Ермоловым. Поэт пишет Денису Давыдову: «Каков мой-то (зять)! Как, вы хотите, чтобы этот человек, которого я хорошо знаю, торжествовал бы над одним из самых умнейших и благонамереннейших людей в России (т. е. Ермоловым); верьте, что наш его проведет, и этот, приехав впопыхах, уедет отсюда со срамом».

Давыдов же трактовал позицию Грибоедова относительно Паскевича так: «Находясь с ним долго в весьма близких отношениях, я, более чем кто-нибудь, был глубоко огорчен его действиями в течение 1826 и 1827 годов. Грибоедов, терзаемый ...бесом честолюбия, затушил в сердце своем чувство признательности к лицам, не могшим быть ему более полезными, но зато он не пренебрег никакими средствами для приобретения полного благоволения особ, кои получили возможность доставить ему средства к удовлетворению его честолюбия; это не мешало ему, посещая наш круг, строго судить о своих новых благодетелях...».

Грибоедов участвует в боях, чем заслужил внимание Паскевича, который писал матери поэта: «Наш слепой (т. е. близорукий) совсем меня не слушается: разъезжает себе под пулями, да и только!».

После Грибоедов принимает самое деятельное участие в подготовке и подписании Туркманчайского мира, контролирует выплату контрибуции и едет с донесением к императору, который пожаловал поэту чин статского советника, орден Св. Анны и 4000 червонцев.

Вскоре Грибоедов получает назначение министром-резидентом в Персию. Он чувствовал приближение конца и замечал перед отъездом: «Нас там всех перережут. Аллаяр-хан личный мой враг; не подарит он мне Туркманчайского трактата!..». Мистика предстоящей трагедии ужасала своей методичностью. Он говорит Полевому: «Не знаю сам, отчего мне удивительно грустно ехать туда! Не желал бы я увидеть этих моих знакомых!», во время венчания с Ниной Чавчавадзе в Сионском соборе, Грибоедов в припадке лихорадки потерял одно обручальное кольцо, проезжая через Эривань, он говорит жене шутя: «Не оставляй костей моих в Персии; если умру там, похорони меня в Тифлисе, в монастыре Св. Давида», в Тегеране почти сразу после приезда они стали объектом раздражения для местных радикалов...

Как пишет в биографическом очерке А. Скабичевский: «Но странно было бы и ждать дипломатических добродетелей вроде такта, уступчивости, вкрадчивости, хитрости, притворства от Грибоедова, с его самолюбием, гордостью и заносчивостью, являвшегося ярким олицетворением модного в то время байроновского типа; к тому же еще во время прежней миссии и затем в военном лагере Паскевича он был крайне озлоблен на персиян и предубежден против них и у него сложилось убеждение, что с ними не следует церемониться, так как от этого они лишь делаются хуже».

Грибоедов активно вмешивается в дела освобождения европейцев и христиан, нарушая этикет. «Точкой невозвращения» стала история с главным евнухом шахского гарема армянином Мирзой -Якубом, который заявил о своем желании возвратиться в Россию. Грибоедов взялся помогать ему и двум армянкам, которых спрятали в посольстве.

Тогда верховный мулла Тегерана муджтехид Мирза-Мессих открыто призвал в расправе над «неверными». Богословы-ахуны говорили людям: «Запирайте завтра базар и собирайтесь в мечетях: там услышите наше слово!». 30 января начался штурм. Персидский караул сбежал. Дипломаты, казаки и охранник Хачатур мужественно защищались, но погибли и были буквально растерзаны чернью. Посольство было разграблено и сожжено. Погибли 37 человек русских и 19 тегеранских жителей. Случайно выжил лишь секретарь Мальцев.

После побоища изуродованные трупы убитых были вывезены за городскую стену, брошены там в одну кучу и засыпаны землею без всяких религиозных обрядов.

Гибель посланника возмутила Паскевича, считавшего происшествие — кознями британцев. «При неизвестности всех обстоятельств дела, можно предположить даже, что англичане не вовсе были чужды участия в возмущении черни, хотя, может быть, и не предвидели пагубных последствий его; ибо они неравнодушно смотрели на перевес в Персии русского министерства и на уничтожение собственного их влияния». Генерал-фельдмаршал отправляет с князем Кудашевым ультиматум с обещанием двинуть войска на Тегеран. Шах струсил и отправил в Санкт-Петербург своего сына Хосрева-Мирзу с подарками, среди которых был и знаменитый алмаз «Шах».

Русским выдали тело Грибоедова на Джульфинской переправе. В последний путь Грибоедова сопровождал траурный кортеж, который был обставлен с большой пышностью. Тело везли на дорогом катафалке с шестью лошадями, который сопровождал взвод черноморских казаков с офицером, армянский архиерей с многочисленным его причтом, русский священник, замыкал шествие батальон Тифлисского полка с двумя орудиями. Тело было отпето экзархом Грузии Ионой и похоронено по завещанию. На могиле мужа Нина Александровна поставила часовню, а в ней — памятник, изображающий молящуюся и плачущую перед распятием женщину — эмблему ее самой; на памятнике следующая надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской; но для чего пережила тебя любовь моя?»

«Был и я среди донцов, гнал и я османов шайку»

Первый раз Пушкин посетил Кавказ вместе с семьей Раевских в 1820 году. Идея второго путешествия тревожила поэта после сообщения о смерти Грибоедова. У Александра Сергеевича были прозаические причины апатии и нервозности — материальные проблемы, срывы изданий и невероятное невезение в деле попыток построить личную жизнь. Сватовство к московской красавице Софье Толстой, а затем к Анне Олениной — дочери президента Российской академии художеств в Петербурге — не увенчались успехом, ему отказала красавица Екатерина Ушакова, а Натали Гончарова отвечала невразумительно.

Поэт просился на Дунай, на войну с турками, но получил ответ от Бенкендорфа: «Государь благосклонно принял ваш вызов, но изволил отозваться, что так как все места в армии уже заняты, то Его Величество воспользуется первым случаем употребить отличные дарования ваши на пользу отечества».

Тогда пылкий Пушкин, не дождавшись разрешения на отъезд, сам выехал на Кавказ в армию Паскевича. Матери он написал с дороги: «Невольная тоска гнала меня из Москвы». Несомненно, Пушкин мечтал о встрече с братом Левушкой, служившим под началом друга поэта Н. Н. Раевского в Нижегородском драгунском полку и многочисленными друзьями. Кстати в дороге он повидал опального Ермолова.

Визит Пушкина не остался незамеченным, и на имя грузинского генерал-губернатора Стрекалова пришла бумага: «Известный стихотворец, отставной чиновник Х класса Александр Пушкин отправился в марте месяце из С.-Петербурга в Тифлис, а как по высочайшему его имп. величества повелению состоит он под секретным надзором, то по приказанию его сиятельства (графа И. Ф. Паскевича) имея честь донести о том вашему превосходительству, покорнейше прошу не оставить распоряжением вашим о надлежащем надзоре за ним по прибытии его в Грузию».

Кавказские рисунки Пушкина

Кавказские рисунки Пушкина

В Тифлис Пушкин прибыл в конце мая и в течение двух недель находил удовольствие в гостях, где его принимали с большим почетом, особенно в доме генеральской вдовы Прасковьи Николаевны Ахвердовой, у которой воспитывалась Нина Чавчавадзе, здесь же познакомившаяся с Грибоедовым. В Тифлисе Пушкин получает записку от Н. Н. Раевского, советовавшего спешить к Карсу. Пушкин мчится в горы. «Желание видеть войну и страну малоизвестную,— писал поэт,— побудило меня просить позволения приехать в армию. Таким образом, видел я блестящую войну, конченную в несколько недель и увенчанную переводом через Саган-Лу и взятием Арзерума».

Прибыв в лагерь русской армии, Пушкин был представлен Паскевичу. «Я нашел графа дома, перед бивуачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый военному искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту».

М. Пущин вспоминает неожиданную встречу в палатке Н. Н. Раевского: «Пушкин бросился меня целовать, и первый его вопрос был: „Ну, скажи, Пущин: где турки, и увижу ли я их; я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай, пожалуйста, мне видеть то, за чем сюда с такими препятствиями приехал!“... Пушкин радовался, как ребенок, тому ощущению, которое его ожидает. Я просил его не отделяться от меня при встрече с неприятелем, обещал ему быть там, где более опасности...».

Как писал сам поэт: «Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах Таврийских».

Вскоре Пушкин все же поучаствовал в единственном в его жизни бою. 14 июня 1829 года в долине речки Инжа-Су турецкая конница атаковала передовые отряды русских. Николай Ушаков (История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 гг. Часть вторая. Варшава, 1843, С.303) вспоминал: «Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственною новобранцу-воину, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Можно поверить, что Донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и в бурке. Это был первый и последний военный дебют любимца Муз на Кавказе».

Еще один эпизод описал Э. Бриммер («Служба артиллерийского офицера». Кавказский сборник, т. XVI, 1895, стр. 83): «(26 июня 1829 г., под Эрзерумом). Тут я припоминаю немного смешной случай. Когда батарейная рота стала на позицию и снялась с передков, я со своею ротою следовал, чтобы занять подле нее место. Главнокомандующий (Паскевич) со штабом, верхом на сером трухменском коне, стоял тут же; несколько офицеров были пешие, Пушкин стоял перед главнокомандующим на чистом месте один. Вдруг первый выстрел из батареи 21-й бригады. Пушкин вскрикивает: „Славно!“ Главнокомандующий спрашивает: „Куда попало?“ Пушкин, обернувшись к нему: „Прямо в город!“ — „Гадко, а не славно“, — сказал Ив. Федорович».

А вот и воспоминания самого поэта: «...Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных ... Огонь освещал картину, достойную Сальватора Розы; речка шумела во мраке. В это самое время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы, и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всей своей свитой. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в тридцати верстах от того места, где мы ночевали. Только что успели прибыть мы на место, как вдруг небо осветилось будто метеором, и нам послышался глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, была взорвана; в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили несколько казаков».

Пушкин был свидетелем триумфа взятия Эрзерума и был представлен плененному паше, который сказал: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт — брат дервишу».

Пушкин пробыл в армии до 19 июля 1829 года и уезжал неохотно, что дало повод вновь обсуждать Паскевича, который якобы был недоволен «постоянными сношениями Пушкина с декабристами». Как указывают «очевидцы», Паскевич сказал поэту: «Господин Пушкин! Мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России; вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой». Пушкин в «Путешествии в Арзрум» изображает все иначе: «Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении».

«Воитель в отраженьи Муз»

Кавказская война будоражила творческих личностей. Полежаев вспоминал: «Как воевали под Аджаром, И пыль, украшенная жаром...», Бестужев-Марлинский взывал: «Беги, чеченец, — блещет меч Карателя Кубани: Его дыханье — град картечь, Глагол — перуны брани!»

Примечательно, что победы в сражениях и взятие серии персидских и турецких крепостей не вдохновили поэтов на оды—традиционную литературную реакцию на внешнеполитические и военные удачи империи.

Пушкин обещавший воспеть:

«Тот славный час

Когда почуя бой кровавый,

На негодующий Кавказ

Подъялся наш орел двуглавый», — молчал.

Разочарованный Паскевич пишет из Туркманчая Жуковскому: «Все кончено. Поздравляю вас с миром. Жаль, что ваши струны замолкли, может быть, и мы в превосходных творениях ваших приютились бы к бессмертию, если не громкими делами, то перенесением трудов неимоверных. Право, их можно не краснея передать если не потомству, то хотя бы современникам на память». (Письма Паскевича Жуковскому. Русский Архив. 1875, кн.3, № 11, С.368). Но поэзия промолчала.

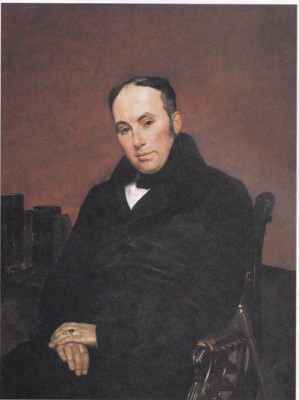

В.Жуковский | Худ.: К. Брюллов

В.Жуковский | Худ.: К. Брюллов

В газете «Северная пчела» восторженный поляк Ф. Булгарин выражал надежду: «Пушкин возвратился в здешнюю столицу из Арзрума. Он был на блистательном поприще побед и торжеств русского воинства, наслаждался зрелищем, любопытным для каждого, особенно русского. Многие почитатели его музы надеются, что он обогатит нашу словесность каким-нибудь произведением вдохновенным под тенью военных шатров в виду неприступных гор, на которых мощная рука Эриваньского героя водрузила русские знамена». Но Пушкин лишь задел кистью солдат-ширванцев:

«У нас война! Красавцы молодые,

Вы хрипуны (но хрип ваш приумолк),

Сломали ль вы походы боевые?

Видали ль в Персии Ширванский полк?

Уж люди! Мелочь, старички кривые,

А в деле всяк из них, что в стаде волк,

Все с ревом так и лезут в бой кровавый...

Ширванский полк могу сравнить с октавой.»

Извинительная речь принца Хозрев Мирзы, произнесенная в Петербурге

Извинительная речь принца Хозрев Мирзы, произнесенная в Петербурге

Примечательно, что Пушкин и Жуковский отзовется на иную победу Паскевича. Взятие мятежной Варшавы вдохновит Жуковского на «Старые песни на новый лад» и Пушкина на два стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину», где Паскевича называют продолжателем суворовской славы, и Пушкин возвращает Паскевичу лестные строки:

«Могучий мститель злых обид,

Кто покорил вершины Тавра,

Пред кем смирилась Эривань,

Кому суворовского лавра

Венок сплела тройная брань.

Но это была другая война,

и отношение муз к той войне было другим.»

Виктор ШЕСТАКОВ